Dieser Festtag, der am 21. bzw. 22 Dezember gefeiert wird, ist auch unter den Namen Mid(de)winter, Mitwinter, Yul(e), Jul, Thomastag, Alban Arth(u)an und Meán Geimhridh bekannt.

Winter Solstice / Wintersonnenwende

von Idhadh

|

Dieser Festtag, der am 21. bzw. 22 Dezember gefeiert wird, ist auch unter den Namen Mid(de)winter, Mitwinter, Yul(e), Jul, Thomastag, Alban Arth(u)an und Meán Geimhridh bekannt. |

|

Astronomisches

Allgemeines

Die Wintersonnenwende bezeichnet den kürzesten Tag und die längste Nacht im Jahreskreis. Die Sonnenwenden (lat. solstitium = Stillstand der Sonne) stellen den Zeitpunkt im Laufe des Sonnenjahres dar, an dem die Sonne ihren höchsten nördlichen bzw. südlichen Abstand zum Himmelsäquator (Deklination) eingenommen hat. Sie dreht dann ihre Deklinationsbewegung wieder um und nähert sich dann dem Himmelsäquator wieder an. Sie erreicht also zu dieser Zeit ihren höchsten, bzw. niedrigsten Stand am Himmel.

Die Wintersonnenwende auf der Nordhalbkugel der Erde entspricht der Sommersonnenwende der Südhalbkugel, die Sommersonnenwende auf der Nordhalbkugel der Wintersonnenwende auf der Südhalbkugel.

Die genaue astronomische Definition lautet:

„Die Sonnenwenden sind die Zeitpunkte, in denen die scheinbare, von einem hypothetischen Beobachter im Erdmittelpunkt aus gesehene, ekliptikale Länge der Sonne 90° oder 270° beträgt.“

"Scheinbar" bedeutet in diesem Fall: Unter der Berücksichtung der Ortsveränderung der Sonne, hervorgerufen durch die Bewegung der Erde und der Lichtgeschwindigkeit (Aberration) und der Schwankung der Erdachse gegen den Himmelspol (Nutation).

Somit ist die Definition unabhängig vom Standpunkt eines realen Beobachters, die Sonnenwenden treten daher weltweit zum selben Zeitpunkt ein.

Die Uhrzeit der Sonnenwenden ist allerdings, bedingt durch die unterschiedlichen Zeitzonen der Erde,

verschieden.

Die Sonnenwenden markieren den Beginn des astronomischen Sommers bzw. Winters.

Am Tag der Wintersonnenwende steht die Sonne auf der Nordhalbkugel daher am 21.

Dezember über dem nördlichen Wendekreis.

An diesem Tag erreicht die Sonne ihren niedrigsten Stand, so dass zu diesem Zeitpunkt der kürzeste Tag und die längste Nacht herrscht, da der größte Teil der täglichen Sonnenbahn unterhalb des Horizonts liegt. Nahe des Polarkreises gibt es zum Tag der Wintersonnenwende einen Tag ohne Sonnenaufgang, während noch weiter polwärts wochen- bis monatelang die Polarnacht herrscht, weil die tägliche Sonnenbahn vollständig unterhalb des Horizonts liegt.

Datum

Das Sonnenjahr ist ca. 6 Stunden länger als das kalendarische Gesamtjahr, das genau 365 Tage hat.

Daher verschiebt sich der Zeitpunkt der Sonnenwenden innerhalb eines Jahres in denen, die keine Schaltjahre sind, um ca. 6 Stunden zu späteren Uhrzeiten.

Zum Ausgleich springt dann der Zeitpunkt innerhalb eines Schaltjahres um etwa 18 Stunden zurück.

Gegenwärtig fällt der Zeitpunkt der Wintersonnenwende in der Mitteleuropäischen Zeitzone

entweder auf den 21. oder 22. Dezember.

Winterpunkt

Vom Winterpunkt wird gesprochen, wenn die Sonne im Vergleich zu den Hintergrundsternen genau 90° vom so genannten „Frühlingspunkt“ entfernt ist.

Derzeit liegt der Winterpunkt im Sternbild Schütze (Saggitarius).

Geschichtliches und Kulturelles

Die Bedeutung der Wintersonnenwende als ein Zeitpunkt, an dem die Tage wieder länger

werden, hat ihr vermutlich einen größeren Stellenwert eingebracht als die Sommersonnenwende.

Darauf deutet auch unter anderem die Tatsache hin, dass von den Bräuchen der Wintersonnenwende weitaus mehr erhalten

blieb, als von jenen der Sommersonnenwende. Allerdings verteilen sich viele der Bräuche auf einen längeren

Zeitraum im Dezember.

| Dass die Sonnenwenden vermutlich in der Frühzeit der menschlichen Kultur eine bedeutende Rolle spielten, darauf weisen megalithische Bauten wie Stonehenge (bei Amesbury in Wiltshire, England, ca. 2500 v. Chr.) oder Ales Stenar (Ystad, Schweden, vermutlich späte Bronzezeit zwischen 1000 und 500 v. Chr.) hin, die in der Art gebaut wurden, dass sie den Zeitpunkt des Sonnenauf- bzw. Sonnenunterganges erfassen, die zurzeit der Wintersonnenwende im Südosten bzw. Südwesten liegen. |

Stonehenge |

Feste zum Zeitpunkt der Wintersonnenwende wurden in vielen Kulturen begangen.

Júl / Yul(e)

Wortbedeutung

Für die Wörter „Júl“, bzw. „Yul(e)“ gibt es jeweils unterschiedliche Ansätze.

„Júl“ hat seinen Ursprung in der nordischen Sprache und findet seine älteste Erwähnung in einem gotischen

Kalenderfragment des „Codex Ambrosianus S.“.

Dieses Fragment beschreibt das Ende des Oktobers und den November, wobei Letzterer die Überschrift „Naubaimbair: fruma Jiuleis“ („November: der erste Julmonat“, obwohl auch die Übersetzung: „November: Der Monat vor der Julzeit“ möglich ist) trägt.

Auch die altenglische Bezeichnung des Januar („aeftera Geola“) lässt Rückschlüsse auf den „Monat nach Jul“ zu.

|

In der altnordischen Sprache sind die Wörter „Júl“ und

„Jól“ nachgewiesen, die in der finnischen Sprache in den Lehnwörtern „juhla“ und

„joulu“ übernommen wurden. „juhla“ wird dabei jedoch allgemein mit „Fest“ übersetzt, während „joulu“ nach seiner erst recht späten Übernahme in die finnische Sprache von vornherein der Ausdruck für das christliche Weihnachtsfest war. „jól“ bedeutet in seiner allgemeinen Bedeutung schlicht „Festmahl“, wobei eine andere „Rad“ ist. Die vorchristliche Bedeutung des „Festmahles“ scheint sich in den in skandinavischen Ländern üblichen Opfern zur Mitwinternacht bestätigen zu lassen (z. B. dem „alfablót“ („Elfenopfer“)), wobei die Bedeutung des Rades im Zusammenhang mit dem Sonnenrad steht. |

Auch sei hier erwähnt, dass eine Verwandtschaft des Wortes „jól“ mit „jóln“ (neutrum

plural) = Götter und „Jólnir“, ein Name des Gottes Odin, vorliegt, wobei „Jólnir“ mit „Herr der Götter“ übersetzt werden kann, oder

auch mit „Herr des Jólfestes“.

Aus einer Sammelhandschrift aus dem 14. Jhd. n. Chr. (dem „Flateyarbók“) kann der Bericht entnommen werden, dass die Heiden das Júlfest zu Ehren des „bösen Odin“ feierten.

Allerdings lässt das "Flateyarbók" keine genauen Schlüsse darauf zu, welche Rolle Odin während des Júlfestes genau spielte.

Die Gebrüder Grimm leiten das Wort „jul“ vom Wort „él“ her, was „Schneegestöber“ bedeutet.

Die Bedeutung der Schreibweise „Yul(e)“ stammt vermutlich aus dem Chaldäischen und bedeutet „Säugling/kleines Kind“.

Auch dieses Wort stammt vom Wort „él“ ab, welches im Chaldäischen die Bedeutung „Säugling“ hat.

Aus anderen Quellen gibt es Verweise auf die lateinischen Wörter „joculus“ (=“fröhlich“) und „iugulare“ (=“schlachten“).

Durch die Übersetzung "jól" als "Rad" wird natürlich auch ein Bezug zur Sonnenverehrung deutlich, die sich in Radsymbolen, wie z. B. Sonnenräder, Sonnenwagen und Swastika finden.

Geschichte

Die Geschichte des Júlfestes ist sehr umstritten. So reichen die Meinungen von einer Leugnung vorchristlicher Júlfeste bis hin zu den Rekonstruktionen aus späterem Brauchtum.

Die vorhandenen altwestnordischen Quellen werden, wie es bei allen überlieferten Schriftquellen durchaus üblich ist, dabei auf Grund ihrer Aussagekraft und Zuverlässigkeit unterschiedlich bewertet.

So ist es z. B. auch umstritten, in wie weit Berichte über Herbst- und Winteropfer in Verbindung mit dem Júlfest gebracht werden können, um vorchristliche Riten zu diesem Fest zu beschreiben.

Da die überlieferten Schriften vor allem christlichen Ursprungs sind und im christlichen Kontext stehen, ist es ebenfalls fraglich, in wie weit die wenigen und sehr knappen Quellen der altnordischen Literatur für eine vollständige

Darstellung zu den unterschiedlichen Festen herangezogen werden können.

Dies gilt sowohl für das oben genannte „alfablót“, das zur Júlzeit in Skandinavien stattgefunden haben soll

und auch für die „Nacht der Mütter“ der Angelsachsen, die in der Nacht zum 24. 12. stattfand und in der „Nacht der Kinder“ am 25. 12. mündete.

Gerade bei der Frage nach den Sitten und Bräuchen zur Júlzeit ist generell daran zu denken, dass heute nicht mehr eindeutig geklärt werden kann, welche dieser Sitten und Bräuche im Zuge der Christianisierung in die nordischen Länder und

in ihre Gestaltung der Feierlichkeiten einflossen.

Und mit der Christianisierung kamen natürlich auch Sitten und Bräuche auf, die ihren Ursprung in

römischen Festen, wie den Saturnalien oder dem römischen Neujahrsfest, hatten.

Die einzige Skaldendichtung aus dem Jahr 1100 n. Chr. , „Haraldskvaedi“, ist die erste, in der das Júlfest genannt wird.

Von diesem Dichter wird die Júlfeier auf dem Land dem Júltrinken der Seekrieger gegenübergestellt.

Wobei man daraus ableiten könnte, dass das Trinken einen wesentlichen Bestandteil der Júlfeiern ausmachte.

In diesem Skaldengedicht wird ein „Freys leikr“, ein „Spiel des Freyr“ ohne weitere Erläuterung erwähnt, was darauf schließen lässt, dass auch Riten zu Ehren Freyrs zu den Júlriten gehörten, von denen auch andere Quellen berichten.

| Auch die 12 Rauhnächte, die an den 25. Dezember

anschließen und am 6. Januar enden, sollen bereits bei den Germanen bekannt gewesen

sein.

In dieser Zeit soll die alljährliche „Wilde Jagd“ Wotans stattfinden, in der die Geister der Verstorbenen zusammen mit Odin (Wotan) über das Land ziehen.

Auch die Tore zum Geisterreich stehen zu dieser Zeit offen, was zu Bräuchen wie das

Stehen lassen von Essen für die Geister oder das Verbringen von Essen in die Megalithenanlagen führte.

Auch für Sleipnir, das Pferd Odins, wurde Nahrung vor die Tür gestellt. Das Júlfest galt bei den Germanen sowohl als Fest der Toten, aber auch als Fest der Fruchtbarkeit, dessen Sagen sich vielfach um Geister, die in dieser Zeit ihr Unwesen treiben (siehe obige „Wilde Jagd“) drehen und von dem sich wohl viele der noch heute lebendigen Brauchtümer ableiten. |

|

Weihnachten

Wortbedeutung

Im Wort Weihnachten steckt das altdeutsche Wort „wjh“, was ursprünglich „heilig“ bedeutet.

Daher auch die analoge Bezeichnung Weihnachtens als „Heilige Nacht“.

Das Mittelhochdeutsche kennt ein Plural zur Weihnachtszeit, dass „wihen nachten“ (=“geweihte Nächte“) bedeutet.

Vermutlich ist dies darauf zurück zu führen, dass ursprünglich mehrere Nächte (nämlich die 12 Rauhnächte!) hintereinander gefeiert wurden und somit auch einen Hinweis auf heidnisches, vorchristliches Erbe liefern können.

Der früheste Beleg des Wortes "Weihnachten" scheint aus dem Jahr 1170 zu stammen:

„diu gnade diu anegengete sih an dirre naht: von diu heizet si diu wihe naht.“

(„Die Gnade (Gottes) kam zu uns in dieser Nacht; deshalb heißt diese nunmehr Weihnacht.“).

|

Der erste Wortteil „weih“ wird außerdem von weich=heilig, gotisch „weihs“, althochdeutsch „wih“, mittelhochdeutsch „wich“ abgeleitet. Manche Sprachforscher stellen auch *wich-a-z, das Partizip Passiv der Wurzel „wiq“= weichen zur Annahme, wobei es sich dabei um ein von der Herde abgesondertes Opfertier handelt und verweisen damit auch auf das lateinische Wort „victima“ und dessen Sippe. Martin Luther bildete das Wort „Wygennachten“, wobei er in dem Fall an „wiegen“ dachte und es von „da wir das Kindlein wiegen“ ableitete. Allerdings ist auch der zweite Wortteil etwas seltsam für einen Festtag, woraus sich auch das hohe Alter des Festes ableiten ließe. Bereits Tacitus schrieb in der Germania: „nec dierum numerum, ut nos, sed noctium computant.“ (Nicht die Zahl der Tage, wie wir, sondern die Nächte zählen sie.“) |

Auch eine Herkunft aus dem Mittelhochdeutschen „ze wihen nahten“ („in den heiligen Nächten“) wird gesehen, was auf die oben erwähnten, bereits zu germanischen Zeit gefeierten Mitwinternächte hinweisen könnte.

Geschichte

In der Zeit vom 24.-25. 12. wird der Geburt Jesu Christi gedacht, der als „Licht der Welt“ gilt.

Die innerchristliche Entstehung des Weihnachtsfestes ist ebenfalls sehr kompliziert und umstritten, da sich das Neue Testament selbst nicht zur Geburtszeit Jesu auslässt.

Da allerdings davon gesprochen wird, dass Hirten zur Mitternacht auf dem Feld waren (und diese dies nur taten, wenn Schafe Lämmer zur Welt brachten!) ist wohl eher anzunehmen, dass der ursprüngliche Geburtstermin wohl eher im Frühjahr zu finden ist und die Verlegung in den Dezember aus anderen Gründen erfolgte.

Erstmalig wird als Datum der 25. 12. von Furius Dionysius Filocalus in seinem „Chronograph von 354“

genannt, das sich auf römische Quellen aus dem Jahr 336 n. Chr. zurückführen lässt.

In einem Verzeichnis der römischen Konsulen ist der Eintrag zu finden:

„Christus ist während des Consulats von C. Augustus und L. Aemilianus Paulus am 25. Dezember, einem Freitag, dem 15. Tag des Mondalters geboren.“

In dieser römischen Quelle, die natürlich auch recht umstritten ist, ist dieses Datum ebenfalls als ein liturgischer Festtag zu finden.

Was aus dieser Quelle jedoch nicht hervorgeht, ist die Antwort auf die Frage, wie lange davor schon der 25. Dezember als Festtag begangen wurde.

Der 25. Dezember wurde vermutlich zuerst in Rom gefeiert. Was jedoch dazu führte, dafür gibt es unterschiedliche Vermutungen.

Die eine lautet, dass die Kirche den 25. 12. als ein Dankgebet für den Sieg des Kaisers Konstantin

einsetzte.

Das würde bedeuten, dass dieser Festtag erst nach 313 n. Chr. entstand. Diese Vermutung kollidiert jedoch damit, dass der 25. 12. als Festtag erst im

Jahr 380 in Konstantinopel angenommen wurde.

Eine weitere Vermutung lautet dahingehend, dass er als eine Reaktion auf den von Kaiser Aurelian verfügten Geburtstag des Sol Invictus zur Wintersonnenwende (nach dem julianischen Kalender noch am 25. 12.!) entstand, an dem die Geburt Mithras gefeiert wurde.

Die Einführung dieses Festes würde dann um das Jahr 300 n. Chr. liegen.

Ursprünge des Júl- und Weihnachtsfestes

Wie bereits angedeutet, so liegen die Ursprünge des Júlfestes im Dunkel verborgen. Feststellbar ist auf Grund der Quellen lediglich, dass es sich um ein germanisch-nordisches Fest handelt. In welcher Weise es jedoch begangen wurde, darüber lässt sich nur spekulieren, da dazu die Quellen nicht genügend Aussagekraft besitzen.

|

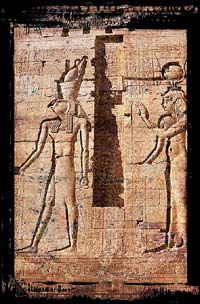

Die Ursprünge des Weihnachtsfestes sind ebenso im Dunkeln verborgen, wobei sich hier jedoch diverse Parallelen zu vielen anderen Kulten finden lassen. So sind besonders in der Ikonographie Parallelen zu Isis-Horus-Kulten zu finden. Aber es lassen sich keine Hinweise darauf finden, dass zur Zeit der Wintersonnenwende Feste zur Geburt des Horus-Kindes stattfanden. Aus Ägypten ist allein durch Plutarch überliefert, dass im 12. ägyptischen Monat Mesore (= „Geburt des Re“) zur Zeit der Wintersonnenwende die Geburt des Sonnengottes Re gefeiert wurde. Allerdings ist dies auf eine nachträgliche Verschiebung des Kalenders zurück zu führen, um einen Ausgleich des Beginns des Sonnenjahres mit der Wintersonnenwende mit dem alten Siriusjahr herbei zu führen, da ursprünglich die Geburt des Re auf die Sommersonnenwende gelegt war. |

Vermutlich übernahmen die Babylonier dieses Fest und benannten es „Zagmuk“, an dem sie ihren höchsten Schöpfer- und Sonnengott Marduk feierten.

Sie glaubten, dass Marduk zur Zeit der Wintersonnenwende die Geschöpfe des Chaos bekämpfen musste.

Da es jedoch nicht allein in seiner Macht stand, musste das Volk ihn durch Feiern und Fröhlichkeit unterstützen.

Die Festlichkeiten begannen bereits fünf Tage vor der Sonnenwende und dauerten sechs Tage, wobei der sechste Tag die Sonnenwende war.

Am siebten Tag stand die Sonne bereits wieder höher am Himmel, was ein Zeichen dafür war, dass Marduk seinen Kampf gewonnen hatte.

Auch von den Persern wurde dieses Fest unter dem Namen „Sacaea“ übernommen, das ebenfalls zu Ehren Marduks gefeiert wurde.

Allerdings wurde hier die Mythologie verändert. So wurde bei den Persern geglaubt, dass das Chaos nur ein momentaner Zustand sei. In dieser Zeit vertauschten Sklaven und ihre Herren

die Rollen, es wurde ein „Narrenkönig“ gekrönt und die Gesetze galten nicht mehr. Auch Neid, Zorn und Groll, die jemand für einen anderen hegte, waren für diese Zeit vergessen.

Es war eine Zeit der ausgelassenen Feiern, die ausgelassener wurden, je kräftiger die Sonne wurde.

Der mythologische Hintergrund der Hellenen zu ihrer Variante der „Sacaea“ besagt, dass zu dieser Zeit Chronos und seine Titanen von Zeus besiegt wurden.

Außerdem hatten die Hellenen alle Hände voll damit zu tun, ihre Säuglinge vor den Kallikantzaroi (bösartige Kobolde) zu schützen, die es auf die Seelen unschuldiger Kinder abgesehen hatten.

Besonders natürlich derjenigen, die zu dieser Zeit geboren wurden.

Bei den Römern wurde das Fest schließlich als „Saturnalien“ bekannt. Allerdings war es hier Jupiter, der seinen Vater Saturn besiegte.

Die Römer fanden in diesem Fest auch die Möglichkeit, den Gott Saturn zu ehren, der einer ihrer Hauptgötter war.

So begann das Fest mit Zeremonien im Tempel des Saturn. Während dieser Zeit ruhten Schule und der Handel, auch Geschäfte jeglicher Art waren verboten.

Alle Menschen waren in dieser Zeit gleichgestellt. So gab es auch bei den Römern keinen Unterschied zwischen Sklaven und ihren Herren.

| Offiziell dominierte der vorderasiatische Mithras-Kult, der schon im 1. Jhd. n. Chr. den Beinamen „Sol Invictus“ erhielt. In diesem wurde der ursprünglich indische Lichtgott Indra, dessen Kult über Mesopotamien und Vorderasien hinausreichte, verehrt. Mithras wurde zum Sonnengott und zum Zeichen der Unbesiegbarkeit des römischen Imperiums. Am 25. 12. wurde der Geburtstag des Sonnengottes mit ausgedehnten Tempelfeiern, Zirkusrennen und Jubelfeiern für alle Schichten der Bevölkerung begangen. In späterer Zeit wurde er auch Totenrichter. Im hellenisch-römischen Raum wurde er "Mithras, Gott der staatlichen Ordnung" genannt. |  |

274 n. Chr. setzte Kaiser Aurelian nach seinem Sieg über das Heer der Palmyrer den 25. 12. als einen Festtag für den Gott Sol Invictus ein, der ab diesem Zeitpunkt als Reichsgott fungierte und als Schützer des gesamten Reiches galt. Dieser Tag galt als Geburtstag des Sol Invictus, an dem auch sein Tempel in Rom eingeweiht wurde. Neben dem Kult des Sol Invictus war der oben erwähnte orientalische Kult des Mithras populär, besonders unter den Soldaten. Allerdings wurde der Mithras-Kult nie Staatsreligion und ist nicht mit der Sol-Verehrung verschmolzen, sondern wurde stets als etwas anderes und eigenes betrachtet, auch wenn beide, sowohl Mithras- als auch Sol-Anhänger, ihren Gott Sol Invictus nannten.

Sitten und Bräuche

Viele der Weihnachtsbräuche stammen aus vorchristlicher Zeit und gehen auf alten Geisterglauben zurück.

Um sich vor dem Spuk böser Geister zu schützen, ist es für die Menschen notwendig, diese mit Opfern gnädig zu stimmen oder sie durch Zaubersprüche oder Zaubermittel zu bannen.

Zum Beispiel wurden dafür Opferbrote (Gebildbrote) gebacken, die den Göttern und Naturgewalten dargebracht wurden.

Diese Brote wurden in den Wind gehängt, ins Feuer gelegt oder ins Wasser geworfen, um Unheil abzuwenden.

In christlicher Zeit wurden die Opferbrote zu Weihnachtsbroten, so wird der beliebte Christstollen bis heute in Brotform gebacken.

Auch die Formen der Weihnachtsplätzchen können als Hinweis auf die alte Opferpraxis angesehen werden.

Der Weihnachtsbaum

|

Die erste Erwähnung findet man in einem Verbot des Schlagens von Tannenbäumen aus dem Jahr 1568 (Ratsbeschluss der Stadt Sélestat, Elsaß). Es ist weiterhin nur überliefert, dass die Elsässer in der Weihnachtszeit kleine Tannenbäume auf Marktplätzen und in ihren Stuben pflanzten. In den übrigen Regionen kommt der Brauch des Weihnachtsbaumes erst später auf.

Der Brauch des Baumes kommt übrigens schon früher auf - allerdings war es damals noch kein Weihnachtsbaum, wie wir ihn heute kennen: So war er zum Beispiel bei den Ägyptern eine Palme, die später zur Tanne wurde. Bei den Babyloniern stellt er den neugeborenen Gott als Baal-Berith, "Herr des Tannenbaumes" dar, und nimmt Bezug auf die fortwährende und ewige Natur seiner Macht, auf den Triumph über seine Feinde. Deswegen wurde der 25. Dezember, der Tag, der in Rom als der Tag angesehen wurde, an dem der siegreiche Gott wieder erschien, als Natalis invicti solis, "der Geburtstag der unbesiegten Sonne" genannt. |

Eine Überlieferung in Bezug auf den Weihnachtsbaum besagt, dass er den wieder belebten Nimrod symbolisiert. Nimrod war nach

der jüdischen Überlieferung der Gründer des assyrischen und babylonischen Reiches sowie derjenige, der den Turmbau zu Babel anregte.

In Rom wurde der Weihnachtsbaum bei den Feierlichkeiten wieder durch eine Tanne symbolisiert.

Der Yule-Log

Der Weihnachtsscheit (Yule log) wurde von den Wikingern eingeführt, den sie zu Ehren Thors abbrannten.

Von den Engländern wurde diese Sitte für Weihnachten übernommen, wobei die heutigen (elektrischen) Kerzen ein Überbleibsel dieser Sitte darstellen.

|

In Deutschland wurde die Asche des "Yule/Júl Log", einem Holzscheit mit Kerzen geschmückt,

der zu Júl angezündet und über die Felder verteilt (wie geweihter Samen) wurde, um eine reiche Ernte für das nächste Jahr zu gewährleisten. In Wicca wird mit dem Entzünden des Yule-Logs die Wintersonnenwende gefeiert. Der Yule-Log steht als Symbol für das Licht, das über die Dunkelheit siegt, die Wiedergeburt des Gottes. 13 Kerzen stehen für die Anzahl der Monde. Beim Yule-Log symbolisieren die Anzahl der Kerzen die Göttin, die Flammen den Gott. |

|

Der Weihnachtsmann

Eine nicht ganz glaubhafte Darstellung besagt, dass der Weihnachtsmann der altgermanischen Mythologie entlehnt sein soll, in

der der Gott Thor als ein älterer, herzlicher und freundlicher Mann dargestellt wurde, der stämmig gebaut

ist und einen langen, weißen Bart hatte.

Er fuhr in einen Wagen und sollte im Nordland leben. Das ihm zugeordnete Element war das Feuer, seine Farbe

Rot. Jede Feuerstelle in einem Haus war ihm geweiht und nach dieser Darstellung sollte er durch den Kamin zu ihr heruntersteigen.

|

Dass der Weihnachtsmann eine Erfindung von Coca-Cola ist, ist vermutlich ebenfalls eine moderne Legende.

Ihn gab es bereits gut 100 Jahre früher. Auch die für diese Werbung typische Erscheinung stammt nicht von irgendeiner Werbeagentur.

Mit dem typischen roten Mantel wurde schon der weißbärtige Nikolaus im Struwwelpeter

aus dem Jahre 1844 gezeichnet. Etwa 1931 wurde der schwedisch-amerikanische Zeichner Haddon Sundblom von Coca-Cola beauftragt, einen „Santa Claus“ für eine Werbekampagne zu entwickeln. Als Vorlage für diesen diente Sundblom das großväterliches Gesicht eines Coca-Cola-Verkäufers und mit Pausbacken und weißem Bart. Die Gestalt des Weihnachtsmannes ist kein Christkind in anderer Gestalt, sondern ist eine Fortentwicklung des "Heiligen Nikolaus". |

Geschenke

| Das Verteilen von Geschenken ist ein ursprünglicher Brauch der Saturnalien. Es wurde erwartet, dass man seinen Freunden bei diesem Fest Geschenke brachte. Dieser Brauch wurde auch von den Germanen vermutlich gegen Ende des 9. Jhd. übernommen. |  |

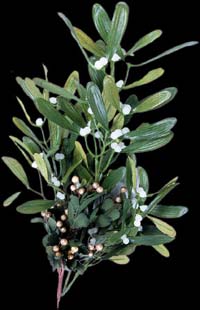

Der Mistelzweig

|

Der Mistelzweig galt als ein Sinnbild des Festes der Wintersonnenwende, weil er aufgrund seiner angeblich übernatürlich Heilkräfte als der Sonne geweiht galt. Die Sitte, sich unter einem Mistelzweig zu küssen soll die Nacht der lauten Trinkgelage eingeläutet haben, als eine Feier zum Tode der alten Sonne und zeitgleich zur Geburt der neuen Sonne am Tag der Wintersonnenwende. Außerdem galt der Mistelzweig als der Göttin Frigga geweiht, der Mutter des Lichtgottes Balder. |